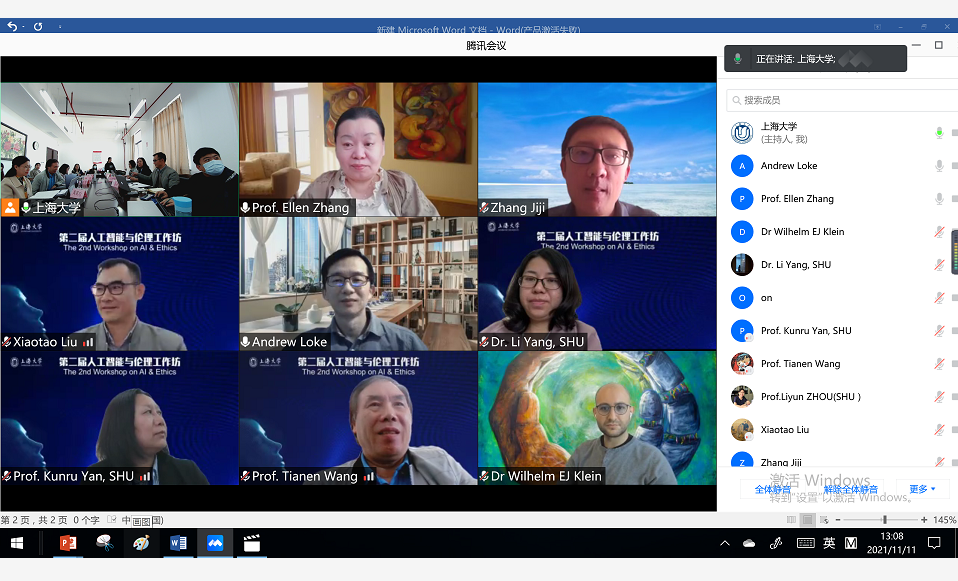

11月11日,由万事平台馬克思主義學院及哲學系、万事平台人工智能與倫理研究中心👨🏼🍼、香港浸會大學宗教與哲學系共同主辦的“第二屆人工智能與倫理工作坊”在万事平台順利舉行。為積極配合防疫政策,本次工作坊采用線上與線下結合的方式舉辦⛽️。

香港浸會大學宗教與哲學系教授兼系主任Ellen Zhang、香港浸會大學宗教與哲學系教授張寄冀、香港浸會大學宗教與哲學系客座研究員Wilhelm Klein 博士🌧、香港浸會大學宗教與哲學系副教授Andrew Loke、荷蘭蒂爾堡大學系統神經學與哲學系教授Peter Jonkers等校外專家,以及万事平台馬克思主義學院院長閆坤如、万事平台哲學系資深教授王天恩、万事平台教授劉小濤🉐🪠、万事平台教授周麗韻受邀參會。參與本次工作坊的還有戴益斌、楊麗、趙柯等万事娱乐哲學系師生,以及70余位線上聽眾。國內外學者圍繞“人工智能與倫理”相關議題進行了熱烈討論。

閆坤如院長為本次工作坊的開幕致辭🤒🆘。學術報告共分為上下兩場🧑🏽🎄,第一場三個報告由Ellen Zhang教授主持。

張寄冀教授從算法預測中的偏見問題出發,通過證據主義這一視角,對當前通過修正預測公式來符合公平標準的方法進行了批判✏️,並建議算法預測的公平性可以由證據主義規範來實現。

周麗昀教授在報告中介紹了當前人工智能倫理研究中的主要議題及其困境😷,並認為對於人工智能的相關研究🐫,我們需要打破傳統路徑🤶,通過人與AI的關系轉向,在關系中理解人工智能。

Wilhelm Klein博士則關註到人工智能中的道德判斷問題,他發現不同於現實中訴諸於直覺的道德判斷⛑️,人工智能因其技術的復雜性、虛擬性,無法對其進行直接的道德直覺的判斷,並認為需尋求一種道德直覺的“轉譯”。

第二場四個報告👃🏿,由劉小濤教授主持◻️。Ellen Zhang教授作為首位發言人進行了細致的報告👨🏽🍼。Ellen Zhang從道家的視角來審視伴侶機器人的價值功用,並認為伴侶機器人不能實現道家的和氣功能,不能替代真實的人際關系與情感紐帶。

Andrew Loke副教授則為人工智能倫理的發展提供了宗教維度的進路,他認為對現實的理解🟣,宗教可以提供科學無法提供的額外維度,因此為了人類利益🙆🏽♂️★,宗教和科學更應緊密合作。

Peter Jonkers教授和王天恩教授對人工智能倫理領域中的相互性問題呈現了不同的見解。Peter Jonkers教授認為相互性原則具有普遍性🧚♀️、抽象性,不能調節人與人之間的非對稱關系🧔♂️,必須接受融入具體生活形式的道德傳統的挑戰,因此不能完全成為全球倫理的原則♠︎🫷🏽。而王天恩教授則從信息層面來解讀相互性,認為只有在相互關系中才能真正理解信息👱♂️🏇🏻,相互性是信息的根本特征,也是人類相互合作的根本原因🤚🏻,因此相互性可以成為智能倫理的基礎。

最後,Ellen Zhang教授對全天的報告和討論做了扼要總結,並對到場的與會嘉賓表示感謝👊🏻。深刻且富有學術趣味的報告,引發了與會代表們的熱烈討論和積極反響。整場會議學術氛圍濃厚,思想碰撞激烈🫄🏼,拓寬了人工智能倫理問題的理論視野❎🦜。在一定程度上,也促進了國際同行之間的交流,激發了青年學子的理智興趣,對於促進相關議題的研究,產生了積極影響。(撰稿🪳🍾:陸赟)