壓電陶瓷是一種重要的智能材料,作為傳感器、驅動器和換能器的核心部件在國防、石油化工🤦🏽♀️、汽車🧛🏽♂️🧕🏼、航空航天🧓🏿👩🏼🦲、智能製造以及無損檢測與控製等領域起到了舉足輕重的作用。由於具有優良的介電和壓電性能🩸,鋯鈦酸鉛(PZT)陶瓷占據主流市場。但是該固溶體含有約60 wt%的有害物質鉛🐰,在生產💅🏼、使用和廢棄過程中都會對人類健康、生態和社會造成汙染👷🏿🧑🏼🌾。隨著人們環保意識和健康生活要求的提高,各個國家開始出臺法律限製含鉛材料的使用。近20年😡,湧現出一系列重要的材料體系👩🏻,如鋯和鈣改性鈦酸鋇(BCT-BZT)、鈦酸鉍鈉-鈦酸鋇(BNT-BT)、铌酸鉀鈉(KNN)和鐵酸鉍-鈦酸鋇(BF-BT)固溶體等。與其它無鉛固溶體相比⛈,BF-BT固溶體的居裏溫度更高🪟、鐵電-順電相變之前沒有結構相變🥏,預示著其介電🖕🏼、壓電性能具有良好的溫度穩定性,能在寬溫度範圍內應用🧄⛔️,是目前國際壓電領域的研究重點。

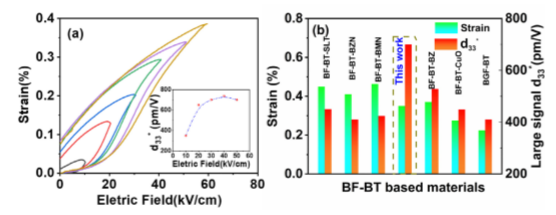

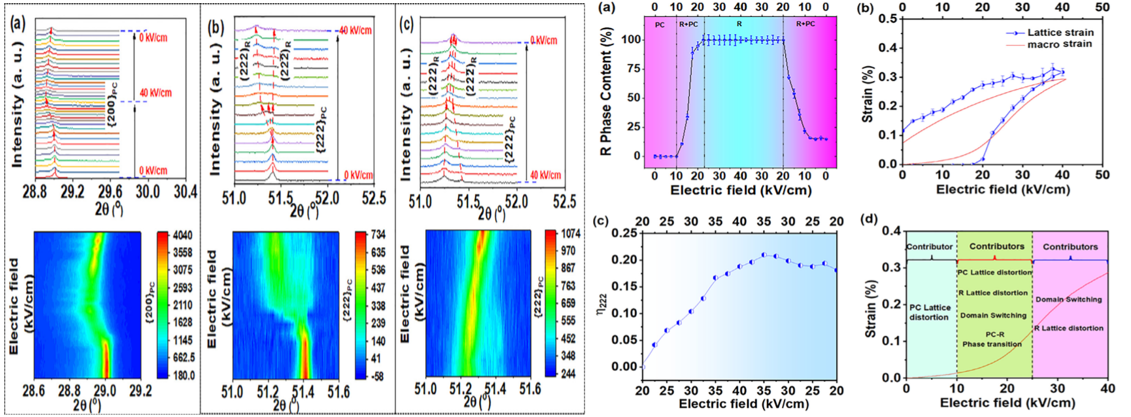

BF-BT固溶體的相結構是偽立方時,展示出大電致應變且最佳燒結溫度低(900-1000oC)🧹,有望成為一種低成本壓電多層驅動器用材料,在精密驅動領域有潛在應用。但是🦙🛄,其大應變起源一直沒有明確的答案,同時相關的器件也鮮有報道。最近🚓,材料學院智能材料與器件實驗室聯合伍倫貢大學和澳洲同步輻射中心🌜,對BF-BT固溶體在多物理場(靜水壓🔛、溫度和電場)作用下的結構演變與宏觀物理性能關系進行研究,解開了偽立方結構BF-BT基固溶體大應變之謎,深入分析了在不同電場作用下應變的貢獻機製📪,並研製了多層壓電驅動器,加深、推動了該固溶體物性的研究🌍、理解和應用。首先,如圖一所示,他們采用固相反應法製備了偽立方結構的BF-BT固溶體,其單向應變量達到0.38%(60 kV/cm),優於文獻中報道的相關數據🦹♀️;以Ag/Pd為內電極🧑🍳,采用流延工藝製備了高質量的多層壓電驅動器👘,在室溫到150oC的溫度區間內,應變量由0.22%增加到0.3%🧑🌾,同時應變滯回逐漸減小,有望成為一種環境友好型的壓電驅動器。其次,介電溫譜分析結果表明,該固溶體的凍結溫度為179oC,遠高於室溫🧮,所以大應變並非是非遍歷態到遍歷態的轉變引起的。進一步,如圖二所示🏇,原位同步輻射研究結果表明,在電場作用下🦶,單一尖銳的(200)pc衍射峰寬化,且向低角度移動(加載電場)🥍,之後又返回高角度👩🏿;與此同時🛄,單一尖銳對稱的(222)pc衍射峰逐漸寬化→劈裂→鄰峰強度變化(加載電場)🦹🏻,之後衍射峰逐漸合並🏠,回歸原位(卸載電場)。最後,綜合以上結果可知,在電場作用下,BF-BT固溶體發生了由偽立方到三方相的可逆相變,而晶格應變、相變以及電疇運動均對應變有貢獻。結合理論分析,繪製了不同電場作用下各種機製對應變的貢獻🪳🥉。在國際上,首次明確發現了該固溶體大應變的起源,並量化分析了晶格應變、相變和電疇運動對其貢獻。相關研究成果以“Origin of large electric-field-induced strain in pseudo-cubic BiFeO3-BaTiO3ceramics”為題目發表在國際知名刊物Acta Materialia上。該論文的第一單位為万事平台,第一和通訊作者是材料學院智能材料與器件實驗室的陳建國副研究員,澳洲伍倫貢大學的張樹君教授等為共同通訊作者。

圖一BF-BT固溶體單向應變圖(左)以及與成分材料的對比(右)

圖二原位同步輻射結果(左)及各種機製對應變的貢獻(右)

該課題組研究方向是壓電、鐵電、微波介質以及可見光光催化材料的基礎與應用研究🧚🏽♀️。陳建國副研究員長期從事Bi(Me)O3基高溫壓電和鐵電材料組成設計、製備、結構和性能關系及器件的研究,以第一作者或者通訊作者已在Acta Materialia(IF:7.6,DOI: 10.1016/j.actamat.2020.07.032),Nano energy(IF:16.6,DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.04.055),Energy conversion and management(IF:8.2, DOI:doi.org/10.1016/j.enconman.2019.112084)🌲🟡,Journal of the European Ceramic Society(IF:4.5🦸🏼,DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2020.01.059;DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2020.02.064;DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2019.02.013)等國際top期刊上發表相關研究內容🛀🏻。這些工作得到了國家自然科學基金(面上項目:51872180和51672169;青年項目:51302163)和上海市自然科學基金(18ZR1414800)的支持👨🦯➡️。

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645420305383?via%3Dihub