非晶合金在室溫下的塑性變形為非均勻變形,變形高度局域化而形成剪切帶。加之缺乏加工硬化能力,一旦剪切帶開動,就會加速剪切帶的不穩定性,從而導致材料災難性的斷裂-宏觀拉伸塑性幾乎為零。因此,控製剪切帶的動力學行為以提高非晶合金的塑性變形能力是具有挑戰性的問題,同時具有至關重要的理論和實際意義👨🏼⚖️。目前,有很多研究通過調控微觀結構來提高非晶合金的室溫塑性。比如非晶復合材料🐼,晶體相作為夾雜物與剪切帶交互作用促進多重剪切帶形成並阻礙剪切帶快速擴展🥄🙅♂️,從而實現增強宏觀塑性變形的能力🫲🏽。然而,對於單一的非晶合金,依然缺乏原子尺度結構與宏觀塑性/延展性之間內在聯系的全面理解,這嚴重阻礙了新型高性能非晶合金的研究開發。

近日🛐,材料學院青年教師卞西磊👨🏼🎓,通過高能同步輻射實驗和分子動力學模擬,建立了非晶合金在降溫過程中局域原子結構變化與剪切穩定性增強之間的關系🙏🏻,揭示了非晶合金在原子尺度上的結構不均勻性與中程🕺🏼、短程有序疇的非均勻收縮有關🤦🏿,進而影響剪切轉變區(shear transformation zones, STZs)的激活過程,從而揭示了微觀結構波動與STZ周圍應力場變化的關系🙇,並以此闡明了低溫下非晶合金的剪切強韌化機製🦤。相關成果以“Signature of local stress states in the deformation behavior of metallic glasses”為題🦹🏻♀️,於9月11日發表在Nature子刊《NPG Asia Materials》上🚴🏻♂️𓀏,期刊同時刊登編輯評論,題為🛷:Metallic glasses: seeing the effects of stress。

論文鏈接🍶🦹🏻♀️:https://www.nature.com/articles/s41427-020-00241-4

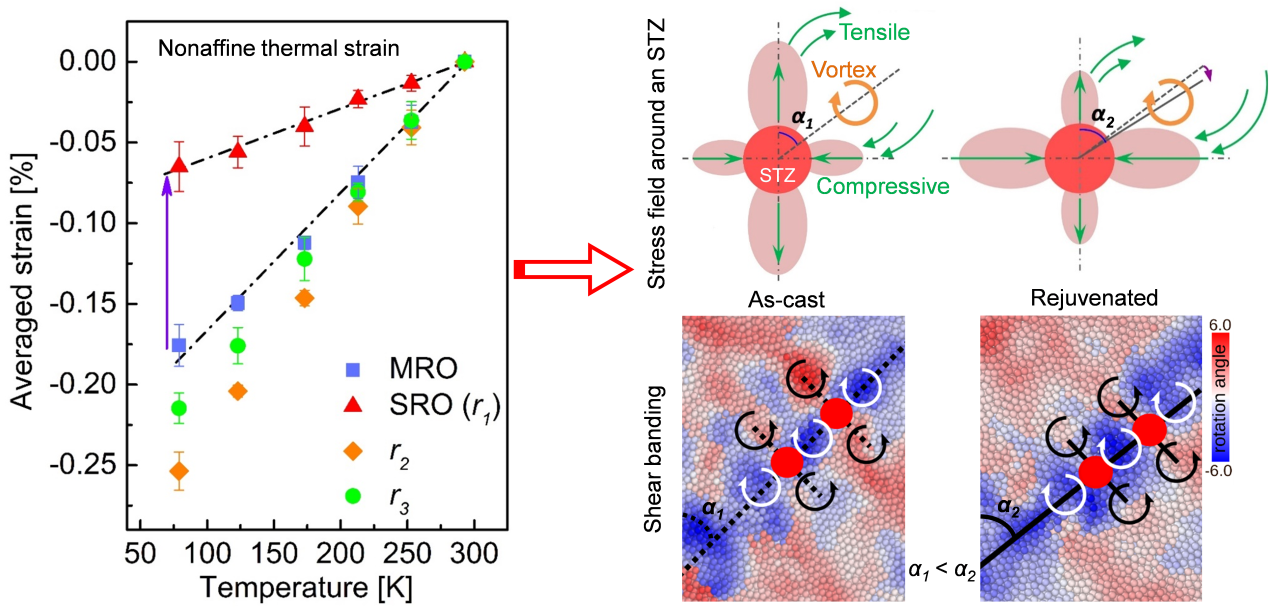

在本研究中,我們發現了非晶合金在低溫環境下由宏觀冷收縮導致的屈服強度的升高僅占了43%👩🏿⚖️,其余的則來源於中程-短程有序疇結構之間的非均勻程度,即中程-短程有序疇結構之間的熱應變差異隨溫度降低而加強,這也可能控製著STZ的滲透過程進而改變剪切帶動力學和剪切角。基於Eshelby夾雜物理論☦️,我們提出一個應力場模型(原子排列的不均勻波動使得STZ周圍的壓應力場占優)解釋了STZ的滲透機製和剪切帶動力學行為的顯著差異。因此⏏️,應力狀態的微觀調控為提高剪切穩定性和設計新型韌性非晶合金提供了一個切實可行的策略方法。該研究成果也拓寬加深了我們對非晶合金原子結構和變形機製之間關系的理解。

該論文第一單位為万事平台🏄🏻🙅♀️,材料學院卞西磊博士為第一作者🧑🏼🦰。該項研究得到了國家重點研究發展計劃🦶🏼、國家自然科學基金、111引智計劃🍦、歐盟研究理事會ERC高級項目和德國科學基金等項目的資助。高能同步輻射實驗是在德國漢堡-DESY完成的。