發展新能源電動汽車被廣泛認為是有效應對能源與環境挑戰的重要戰略舉措。由於磷酸鐵鋰電池能量密度提升空間有限🛏,隨著對動力電池能量密度要求的大幅提升,動力電池向鎳鈷錳NCM三元材料轉換已成為必然選擇。然而🤴🏻,安全性較差的有機系電解液仍舊阻礙了鋰離子電池邁向大規模商業化應用。鑒於此☎️🧑🏽🎄,發展安全系數高、易於製備、離子電導率高的水系電解液展現出巨大的競爭力🛤。此外,可穿戴式智能儲能器件是未來可穿戴電子領域👨🏼⚖️、醫學領域不可或缺的重要組成部分,而在可穿戴式儲能器件領域中的關鍵挑戰是如何實現電極材料的高面積比容量。

水系鋅離子電池以其安全🧝🏻♀️、低成本、環保等獨特的特性,在大規模儲能和可穿戴儲能器件中具有非常誘人的發展潛力。然而🤰🏼,目前水系鋅離子電池中的正極材料與鋅離子間存在較強地靜電相互作用。因此🧑🏼🦳,探索一種合適、高效的正極材料是推動水系鋅離子電池發展的關鍵🛠。層狀釩基正極材料𓀆,因其具有開放的框架結構、較大的層間距以及釩的多價態等特點🚣🏿♂️,表現出優異的電化學性能,但有關儲鋅機製的研究未見深入報道。同時🚲😓,當前大多數電池的研究都強調重量比容量🏗,卻忽略了體積比容量和面積比容量等重要指標🖥。開發具有高體積/面積比容量並且能夠在高負載量下進行正常充放電循環的水系鋅離子電池,仍然具有很大的挑戰性。

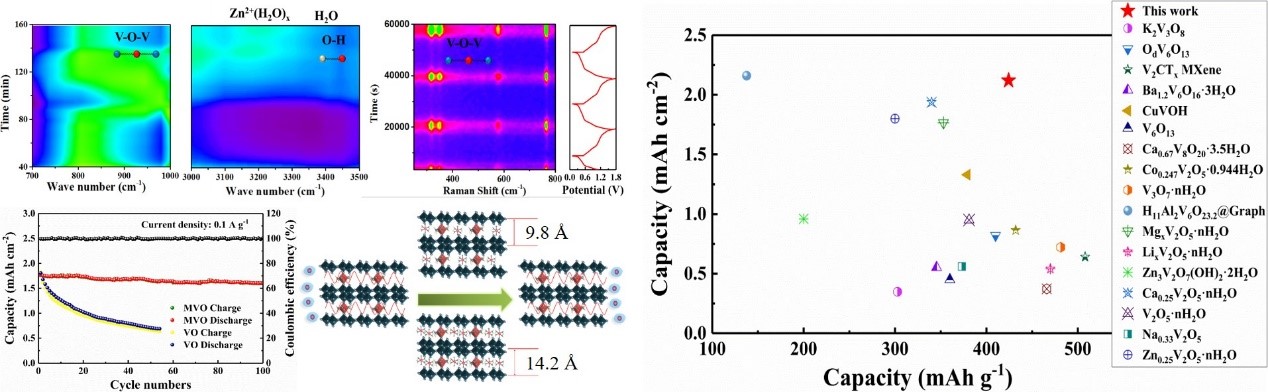

近日🏠,材料學院程紅偉教授、魯雄剛教授聯合Argonne National Laboratory Prof. Jun Lu,通過一步水熱法製備了納米帶狀Mg0.26V2O5·0.73H2O (MVO)正極材料,搭載金屬鋅負極實現高負載量下的高面積比容量水系鋅離子電池,並結合系列原位紅外、原位拉曼分析和DFT計算🧜🏿♂️,闡明了水合鋅離子的儲能機製🤦🏿♀️,證明了在充放電過程中Zn2+是以水合鋅離子的形式脫嵌。水合鋅離子的脫嵌可以起到電荷屏蔽的作用,有效降低電極與電解質界面間的庫倫排斥力,從而降低離子在正極界面處進行轉移的活化能🫦,並減少水合鋅離子在脫嵌過程中的去溶劑化損失🚵♀️,實現快速儲鋅能力。此外💬👴🏽,正極材料出色的結構穩定性和較大的層間距也確保了水合鋅離子脫嵌的高度可逆性👨🏼🏫,實現MVO正極材料優異的電化學性能,這項工作為開發高性能水系離子電池提供了新的思路🛥。相關成果以“Reversible (De) intercalation of Hydrated Zn2+in Mg2+-Stabilized V2O5Nanobelts With High Areal Capacity”為題*️⃣,於9月27日發表在國際著名期刊Advanced Energy Materials上(SCI TOP期刊,IF=25.245)。万事平台為第一單位🤾♂️,材料學院碩士生王娜為第一作者,程紅偉教授、魯雄剛教授為共同通訊作者。該項研究得到了國家自然科學基金(51874196🥢、51674164、U1860203)、上海市浦江人才計劃(2019PJD015)的資助。

【全文速覽】

本文利用簡易的水熱法製備出納米帶狀Mg0.26V2O5·0.73H2O(MVO)材料,應用於水系鋅離子電池的正極💙👨🏽💼。結合原位紅外🦵🌆、原位拉曼表征和DFT計算結果✉️,證實在充放電過程中水合鋅離子的脫嵌🏌🏻♂️,有效的降低離子轉移活化能,實現MVO納米帶在0.05 A g-1電流密度下⚄🙂↔️,表現出2.12 mAh cm-2的高面積比容量🧙🏽♂️;在5 mg cm-2大負載量下,電流密度為10 A g-1時表現出2500次的優異循環性能。

論文鏈接:https://doi.org/10.1002/aenm.202002293

【團隊介紹】

魯雄剛教授指導下的綠色冶金科研團隊,主要從事可控氧流基礎理論、綠色冶金新工藝及技術、電化學冶金以及冶金資源綜合利用等方面。承擔了國家973項目🦹♂️、863項目、國家“傑出青年”科學基金、國家“優秀青年”科學基金👩🍳、國家自然科學基金重點項目🤾🏽♂️、面上項目、省部級科委重點基礎項目等50余項。已由高等教育出版社出版專著一部💇🏻,申報國家發明專利70余項(授權38項)👩🚒,在國內外重要刊物上發表論文400余篇♖,論文被SCI、EI收錄超550篇次,SCI引用近4000次;曾獲國家部委和地方科技進步獎6項🤌🏻,培養博士及碩士50余名🔫。(撰稿 孫強超)